ワークブーツの分解 - 構成パーツを知ろう

1.はじめに

アメリカンカジュアルにかかせないアイテムのワークブーツ。

当然のことではあるが、ワークブーツは様々なパーツで構成されている。

今回はレッドウィングのスーパーソールを分解し、構成されているパーツや、

各パーツがどのような役割を果たしているのか紹介する。

すでに知っているパーツから今回初めて知るパーツまで、ワークブーツの基本的な知識を身に付けよう。

こちらが今回分解したレッドウィングのスーパーソールである。

2.上部を構成しているパーツ(アッパー)

アッパーとは靴の上半部分のことで、底部より上の主に革で作られた複数のパーツから構成されている。

2.1 ヴァンプ

つま先から甲のあたりを覆う革のパーツ。

ヴァンプの長さや地面に対する角度次第で、同じスタイルや同じサイズの靴であっても靴の表情は大きく変化する。

2.2 ライニング

ブーツを補強するために用いられる裏地のこと。靴の耐久性を良くしたり、靴を足に馴染みやすくする効果がある。

一般的に綿布や牛革などが使用される。

2.3 トゥパフ

トゥ(つま先)の形を維持し、つま先を外部から守るための補強材としてアッパーとライニングの間にセットされる。先芯とも呼ばれる。

ワークブーツの場合は金属製の芯を入れる場合もある。

2.4 クウォーター

主に足首部分を覆う、上に伸びる筒状の部分。

腰側とも呼ばれる。

2.5 タン

ベロとも呼ばれる。

足の甲部への負担を緩和させたり、防水。防塵の役割を果たしている。

2.6 スティフィナー

アッパーとライニングの間に、踵へ沿うようセットされる補強用の芯材。

踵を守るだけでなく、型崩れを防ぎ、ホールド力を高める役割も担っている。

2.7 バックステイ

カウンターの上からトップエンドまで、シャフトの真後ろを横断しているパーツのことである。

2.8 アイレット

紐を通す穴のことをアイレットと呼ぶ。

「ハトメ」と呼ばれることもある。

2.9 フック

シューレースを引っ掛ける金具。

緩めて外せばシャフト部分が開くため、着脱が安易になる。

3.底部を構成しているパーツ

底部を構成しているパーツは、直接地面に当たることや体重を支える役割を担っているため、

ゴムや鉄など、より頑丈な作りになっている。

3.1 アウトソール

地面に直に接する部分であり、しなやかさや堅牢性が求められる。このパーツの性能次第で歩きやすさが決まるといっても過言ではない。

雨の日用や、雪の日用など、天候や道の状態に合わせて特化したものが多く作られている。

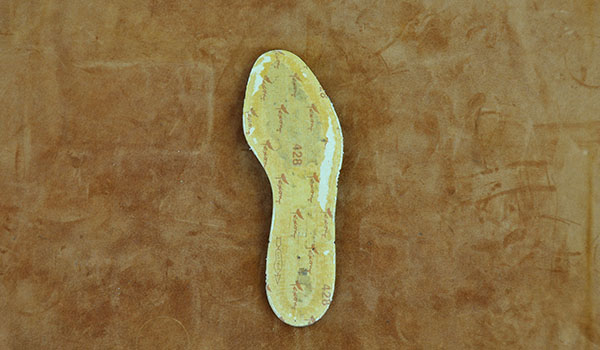

3.2 インソール

アウトソールの上にある、足を支えるために重量なパーツ。

履く人の足の形に馴染ませるため、且つ常に足を支えるために柔軟性と耐久性の両立が求められる。

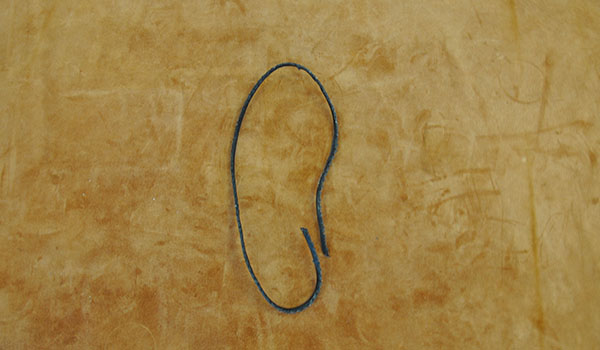

3.3 ウェルト

アッパーと靴底をつなぎ合わせるために用いる薄い革のことで、

これがあることで強度が増し、体重をかけても沈みにくくなる。

3.4 シャンク

土踏まずの部分のこと。小さい部品でありながら、靴の背骨と呼ばれるほど大事な存在である。

鉄製のものは耐久力を増幅させるため、木製のものは足馴染みを良くするため、プラスチック製のものは軽量化のためと、素材によって役割はさまざまである。

足のアーチを支えるふくらんだ中敷きは、シャンクピースという。

4.おわりに

ワークブーツは、過酷な環境で働くワーカーのために作られたブーツであるため頑丈なことは誰でも知っているが、分解することで改めて、それぞれのパーツが頑丈に作られていることや、見えない部分にまで職人の靴に対する想い、履く人への心遣いが籠められていることがわかる。

各パーツの名称や役割を知ることで、より拘ったカスタマイズやメンテナンスが出来るようになるので、

一生モノといわれるブーツをより楽しんでいただきたい。