大解剖ですべてわかる!ハイヒールの構造とパーツ

パンプスは、履いた人の脚をより美しく魅せてくれる。

大人の女性なら誰もが一足は持っている靴ではないだろうか?

パンプスとはそもそもつま先とかかとのみを覆った靴を指すが、今回はそんな中でも特に代名詞であるハイヒールについて、パーツごとに実際に解剖し深く掘り下げていく。

他の靴にはない独特なフォルムながら、しっかり身体を支えるその秘密とは一体何なのだろうか?

ハイヒールはこんなパーツからできている

まずはハイヒール全体の構造を大まかに紹介していく。

大体のパーツの名前を覚えておくだけでも、靴を購入するとき選ぶ基準にとして見ることができて便利である。

ハイヒールは主に、

・外側を覆うアッパー

・地に着くソール

・高さのあるヒール

この3種類に分かれている。

アッパーやソールはパーツが何層も重なってつくられており、ヒール部分はソールに頑丈に固定されている。

アッパーやソールなどの大まかなパーツもさらに様々なパーツから成り立っている。

外反母趾などの健康被害が懸念されているハイヒールだが、ソールの曲線や足全体の包み方などは、足にかかる負担を分散させ疲れないようにするため緻密に計算されてつくられている。

こうした各パーツの名称と構造を覚えておくことで、ハイヒールを買うときや修理に出すとき店員さんに自分に合った靴の特徴を正確に伝えることができ、最もマッチした1足と出会うことができる。

ハイヒールのパーツ紹介 ~アッパー編~

アッパーは靴の顔とも言われ、足をしっかりと包み込むと同時に外見のファッション性も兼ね備えた重要なパーツである。

耐久性や柔軟性、見た目の美しさなど様々な特性をまんべんなく満たしているという理由から、アッパーには人口革ではなく天然革が好んで使われることが多い。

そんな靴の顔には、どのようなパーツが使われているのだろうか?

バンプ

つま先革とも呼ばれている。

バンプはパーツと言うよりも、アッパーのつま先部分の名称である。

ハイヒールはつま先がないサンダルやミュールが多く、構造もシンプルなものになっているので、つま先の構造がどんなものでもバンプという名称で統一されている。

ライニング

ライニングとは裏革という意味で、アッパーと足が直接触れて擦れてしまうのを防いだりアッパーのつなぎ目を隠して滑らかにする役割がある。

飾り革などでつま先とアッパーが別になっているときは、バンプライニングとサイドライニングでそれぞれ分かれている場合もある。

素材は丈夫で摩擦に強いピッグスキンや滑らかな馬の革がよく用いられる。

ソールと共に消耗品であるため、破けてしまったらなるべく早く交換することをおすすめする。

ボックストウ

つま先芯とも呼ばれるボックストウは、アッパーとライニングの間に挿入される補強材で、つま先の形を崩さないようにするためや衝撃吸収の役割を持つパーツである。

靴の種類や使用目的によって素材は様々で、布にスチレン樹脂を混ぜて作るハードなものやゴム製のもの、液体を塗るタイプなどがある。

店頭で靴をためし履きする際、捨て寸を確認するためつま先を押す人がよくいるが、実はあの行為はボックストウを傷めてしまうのでお勧めできない。

バックステイ

縫い目を隠して補強するためのパーツをステイ(市革)と呼び、特にかかと部分のステイをバックステイと呼ぶ。

靴によってはドッグテールとも呼ばれ、突き出したステイが犬の尻尾のようになっている。

バックステイの良し悪しでデザインや耐久性が変わってくるので、細かいながらも重要なパーツである。

ヒールグリップ

かかとは靴ズレなどで最も足を傷つけてしまいやすい箇所の一つである。

ヒールグリップはかかとを保護し、ずれを防止する役割がある。

革には素材となる動物のお尻や背中など、摩擦に耐えうる丈夫な部位が使われる。

カウンターライニングとも呼ばれており、靴ベラを使わずに履いたりかかとを踏んで履いていると破けて中の芯が見えてしまい、靴も足も傷つける原因になってしまう。

そのため、このパーツが破けてしまったら早めの修理をおすすめする。

スティフィナー

月型芯やカウンターとも呼ばれるこのパーツは、ボックストウと同じくアッパーとライニングの間に挿入する補強材で、かかとの型崩れを防ぎ足に安定感を与える役割を持っている。

ハイヒールの場合他の靴よりもかかとを支える面積が少ないため、スティフィナーは大きめにつくられることが多い。

レザーボード、ホットメルトを使ったものがあるが、特に婦人靴の場合は裏革に触れるかかとの面積が広いため、形を柔軟に表現できる床革素材でつくられる。

履けば履くほど足になじんでいくパーツである。

ハイヒールのパーツ紹介 ~ソール編~

パーツが何層にも重なってできている靴底の総称がソールである。

ソールはその靴の履き心地を決める大事なパーツだ。ハイヒールは他の靴と違って履いていても靴底が見えるので、ソールのデザインも重要な要素になるのだ。

中敷

中敷はインナーソールとも呼ばれ、足の受け皿としてハイヒールでも重要な役割を果たす。

地面から足を守るだけでなく、足全体の安定感や足の重心が前にずれてしまった場合の足の疲れを抑えることができ、足の病気の改善にも効果がある。

インソール

中底とも言われるインソールは、ソール部分のちょうど真ん中に位置するいわばハイヒールの背骨である。

他のパーツを繋げる際の起点となるパーツであり、ハイヒールの場合は木製のファイバーボードを素材にすることが多い。

形状は様々で、強度、吸水性など靴としての性能はもちろん、足にフィットするかどうか、それを履く人の足に合ったものを選ばなければならない。

フィラー

フィラーは、インソールとアウトソールの隙間を埋めて繋げるクッション材のようなパーツである。

ハイヒールの場合は特にソール部分が曲線を描いているので、接合面を平らにするためにフィラーを使う。

面を滑らかにするのが目的なので、素材にはスポンジやコルクが用いられる。

シャンク

金属やプラスチックでできた板バネで、土踏まず部分に挿入するパーツである。体重の負荷によるソールの歪みを防ぐとともに、足の負担軽減の役割もある。

厚さは1~2mm程度で、スチールシャンクと呼ばれる強靭な鋼鉄製のシャンクが一般的である。

現在では靴の軽量化が進み、ファイバー素材のシャンクも使われ始めている。

アウトソール

地面に接する部分で、本底や表底ともいわれる。

高級な革靴はアウトソールにも革を使用することが多く、足になじみやすく透湿性が良い。

一方で一般的なガジュアルシューズでは、耐久性に優れたポリウレタンや合成ゴムなどが主流になっている。

他にも製法や靴の種類、デザインなどに合わせて様々な素材が使われている。

ハイヒールの場合はソールのヒール部分と接地部分が分かれていることが多く、それぞれヒールソール、ハーフソールと呼ばれる。

ハイヒールのパーツ紹介 ~ヒール編~

ハイヒールの最大の特徴は何といってもヒールである。

ヒールには様々な形状、デザインがあるが、細く長いハイヒールが折れずに身体を支えられるのには理由がある。

細いヒールが全体重を支えられる3つの理由

ヒールの構造

ヒールは、芯にアッパーと同じ素材の巻革が使われることが多い。

当初ヒールの芯にはブナの木が使われることが多かったが、現在ではほとんどがプラスチック製になっている。

しかし、ブナはプラスチックよりも軽量かつ低価格なため、ヒールの低い婦人靴には今でも使われている。

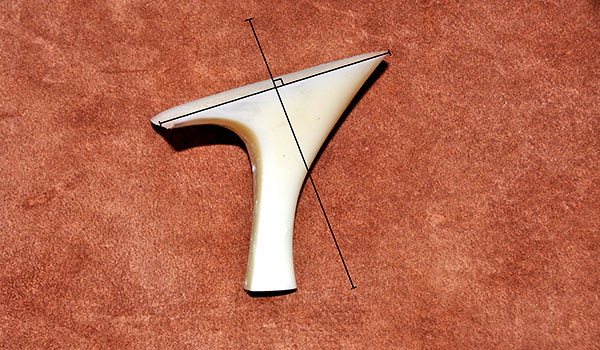

ハイヒールのヒールパーツをよく見てみると、実は地面に接するヒールの先端が若干つま先側に寄っている。

これは重心を寄せることでつま先ずれの負担を軽減するためである。

またこの構造は歩行時の着地がスムーズになり、安定性を高めるのにも非常に効果がある。

ローヒールに比べて足への負担が大きいため、このように考えて設計されているのである。

トップリフト

2つ目は、ヒールを地面から保護するため先端に取り付けるパーツである。

ヒールの摩擦や損傷を防ぐためと同時に足への衝撃を吸収するため、ポリウレタンやナイロン製の丈夫な素材が使われる。

中には金属ピンが入っており、すり減るとむき出しになって歩いたとき金属音がしてしまう。

ハイヒールを履いていて一番初めに消耗するのはこのパーツであるため、すり減ったまま放置して足への負担を大きくしてしまったり、ヒールを傷つけてしまう前にこまめに修理することをお勧めする。

ヒールネイル

3つ目は、ヒールと中底を繋ぎ固定するパーツである。

ヒールの中心に中底からねじ込み固定するヒール止めと、ヒール止めの周りに打ち込んでずれを防止するねじ釘がある。

ハイヒールの中でも、特にヒールの細いものは折れないよう中に金属芯が入れられており、中心にヒール止めをねじ込むことができない場合があるので少しずらす必要がある。

中底にはシャンクもあり、これらのパーツを避けつつできるだけ中心に、さらにはヒールから先端がはみ出さぬよう正確な位置設定が必要になる。

ハイヒールを知り、ハイヒールを長く使う

ハイヒール一足でもこれだけのパーツからできていることをお分かりいただけただろうか。

ハイヒールのスリムなデザインと耐久性の両立は、それぞれのパーツが役割をしっかりと果たして成り立っている。

アッパーやアウトソールなど目立つ部分だけでなく、芯の素材やヒールの角度などのパーツを細かく調整することによって、おしゃれだからと足への負担を我慢して履いていたハイヒールを自分の足にぴったりのハイヒールにフィッティングすることができる。

またその靴を修理するときにも非常に役立つので、お気に入りのハイヒールを末永く愛用することができるのだ。